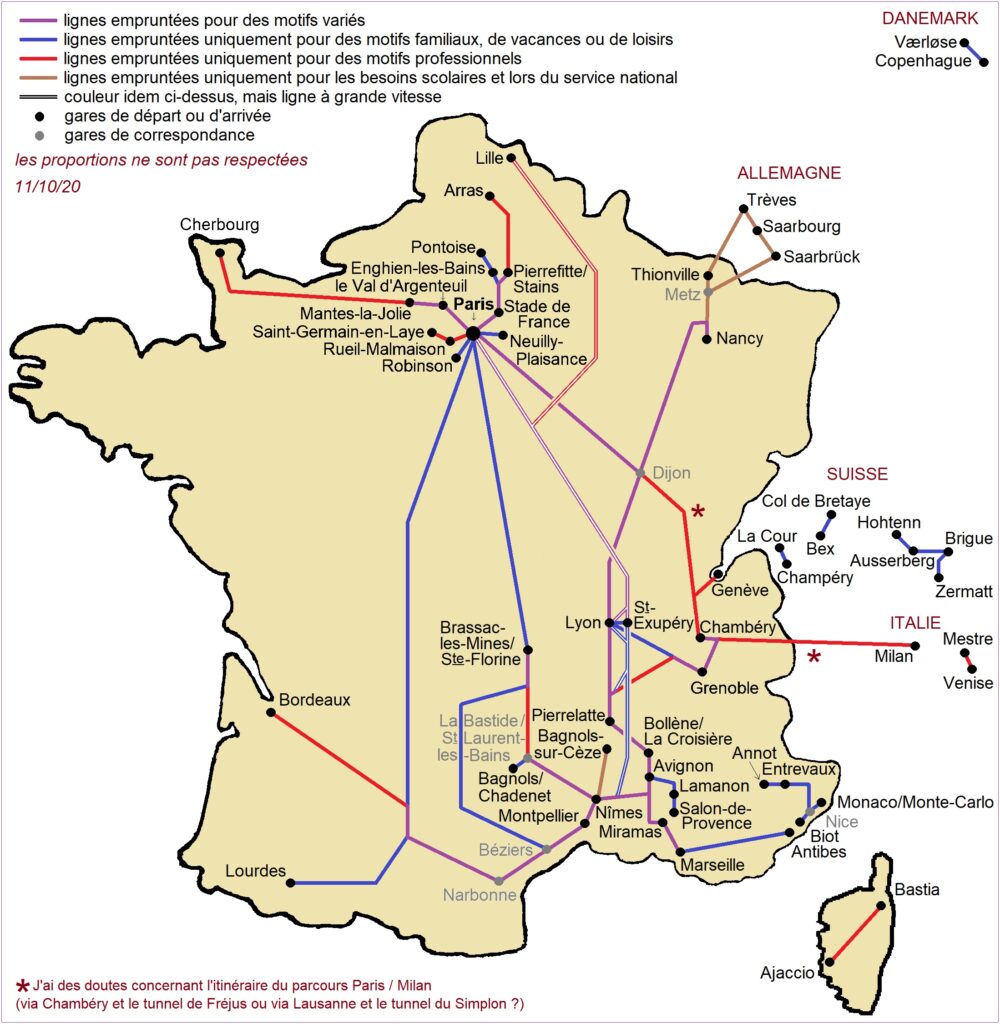

Au delà du domaine purement ferroviaire (réel ou miniature) évoqué dans les autres wagons, dans celui-ci, j’aborde des activités annexes restant tout de même très attractives à mes yeux et méritant des places réservées dans mon train. Dans ce wagon, les repères * signalent des sujets qui sont aussi abordés dans le wagon documentation & liens ou qui font l’objet de sujets connexes traités dans le wagon la passion des trains. Il s’agit de sujets personnels variés, familiaux, touristiques et parfois sans rapport avec les trains (quoi que…) comme spéléologie, musique, historiette, lac d’Allos, « chronique d’un plantage annoncé » ou « la mamma » à Cordon.

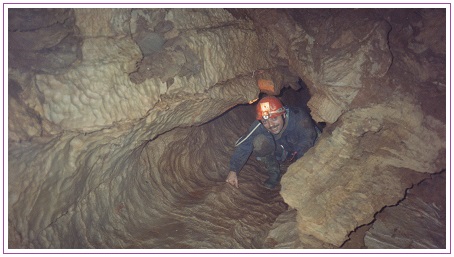

J’aborde dans ce premier wagonnet du coupon, une activité à la fois sportive, technique, aventureuse et contemplative qui représente, pour moi, un autre centre d’intérêt, aujourd’hui empreint d’une certaine nostalgie.

Je fais d’abord référence à quelques (très) anciens ouvrages, par exemple :

- les récits d’explorations souterraines de l’éminent spéléologue Norbert Casteret (†) que mon père (†) empruntait à la bibliothèque de son employeur (années 60 /70)

- des ouvrages de vulgarisation sous la forme de petits guides comme « LA SPELEOLOGIE – TOUTE LA TECHNIQUE DES EXPLORATIONS SOUTERRAINES / MARABOUT FLASH n°224 » ou « SPELEOLOGIE / LE PETIT GUIDE n°127 » très bien faits pour l’époque ; ces 2 collections m’ont aussi guidé dans le modélisme ferroviaire à la fin des années 60 (voir wagon la passion des trains)

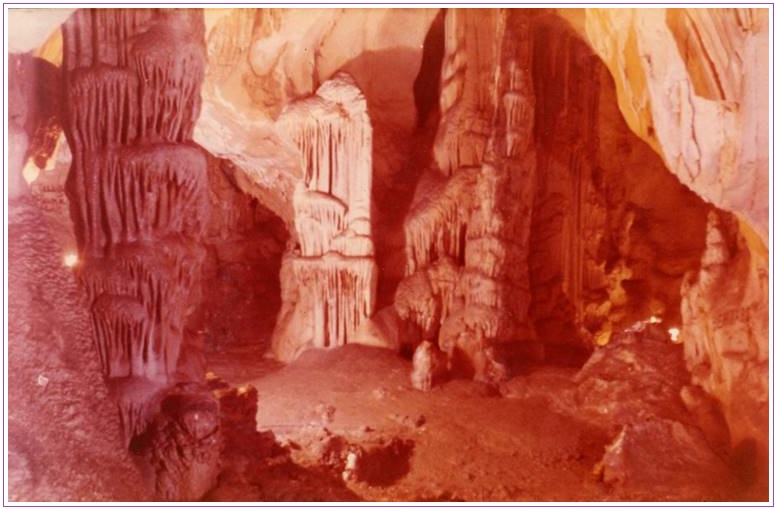

Au cours de ma jeunesse, la lecture de ces livres et la rencontre avec des camarades lycéens, déjà spéléologues, m’ont conforté dans cette activité à la fois physique (la descente d’un puits en « fil d’araignée » et, surtout, sa remonté en « pédalant » c’est sportif !), technique (avec l’utilisation de système spécifiques comme les éclairages, les appareillages descendeur et bloqueur etc.) et contemplative (l’œuvre artistique naturelle des gouttes d’eau depuis des millénaires est fascinante).

Je précise tout de même que les techniques décrites dans les deux petits guides cités ci-dessus, sont aujourd’hui complètement dépassées : par exemple, pour descendre ou remonter un puits, il n’y est question que de descente en rappel et de remonté à l’échelle souple, et pas encore des techniques actuelles de progression sur corde unique en auto-assurance (avec des « descendeurs » et des « bloqueurs ») aux quelles je fais allusion en évoquant, ci-dessus, l’araignée et les pédales. De même, l’éclairage à l’acétylène lourd et encombrant est supplanté par l’efficacité des Leds et la miniaturisation des piles.

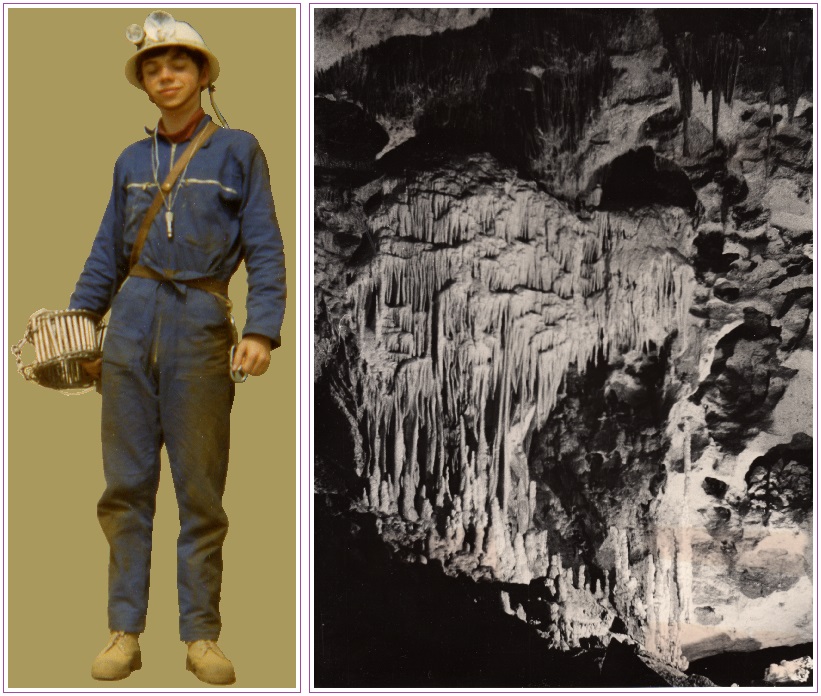

→ A droite, une de mes photos souterraines, datant de la même époque, prise avec la technique « open-flash » ; le « flasheur » se tenait en bas à droite, plus près de la draperie pour mieux l’éclairer et avoir un certain effet d’ombre, le photographe se tenait plus éloigné pour avoir une vue plus large de l’ensemble.

La technique de l’« open flash », permettait de photographier une salle de grande ampleur, qu’un unique coup de flash depuis l’appareil photo n’aurait pas suffi à illuminer. Deux opérateurs étaient nécessaires : le photographe restant derrière l’appareil photo, et le « flasheur » (munis d’un flash déclenchable manuellement) se déplaçant dans la salle. L’appareil photo, simple 24×36 sans aucun automatisme mais avec la fonction « pose » et une prise pour déclencheur souple (pour éviter le « bouger »), était fixé sur un trépied. Le cadrage et la mise au point étant réglés, l’appareil photo était recouvert d’un tissu opaque à la lumière (pour éviter que n’apparaissent sur la pellicule les trainées lumineuses de la lampe frontale du « flasheur » qui se déplace) et l’obturateur était ouvert en pose. Ensuite le « flasheur » se déplaçait dans un endroit adéquat de la salle puis signalait au photographe qu’il était prêt, le photographe dévoilait alors l’objectif et le « flasheur » déclenchait l’éclair. Le photographe masquait à nouveau l’objectif, le « flasheur » pouvait alors se déplacer dans un autre endroit de la salle pour faire un autre éclair (ou plus) selon la même procédure. Aujourd’hui, la puissance des flashs électroniques et les systèmes de commande à distance permettent probablement d’opérer plus facilement. Au-delà de cette évocation, si c’était aujourd’hui, le pense que j’aurais migré vers le domaine de la vidéo souterraine…

J’ai surtout pratiqué la spéléologie, de manière sporadique, au début des années 70, principalement dans les secteurs de la vallée de la Cèze (Gard) et des gorges de l’Ardèche. Parmi mes explorations souterraines les plus remarquables, je citerais la (longue) traversée de la grotte Saint-Marcel (Ardèche) avec entrée sur le plateau par un puits artificiel (aujourd’hui peut-être rebouché) et sortie par l’entrée naturelle dans les gorges de l’Ardèche, ainsi que l’aven du Loup (Gard) dont la verticale 50m d’un seul tenant m’avait causé quelques difficultés en fin de remontée. Je cite aussi, en la mémoire de tonton Casimir (†), la grotte du Chat (Alpes Maritimes) que nous avions explorée ensemble. Je peux également cité d’autres cavités gardoises visitées avec un camarade lycéen (Bernard) comme la grotte de la Bruge (Montclus), l’aven de la Sarelle (Le Garn) ou l’aven de la Terrasse (Aiguèze), mais aussi les grottes ardéchoises du Baumas et du Serpent (secteur Larnas / Saint-Montant) visitées avec un club de Pierrelatte. J’ai ensuite quitté ce dernier au profit de celui, plus proche, de Bagnols-sur-Cèze, juste après sa création mais que je n’ai pas fréquenté assidument pour finalement le quitter, la vie professionnelle et familiale ayant pris le dessus…

Beaucoup plus tard, au début des années 90, avec 2 collègues de travail, Richard et Alain, j’ai refait quelques explorations du côté du plateau du Larzac. Mais c’était bien les derniers soubresauts.

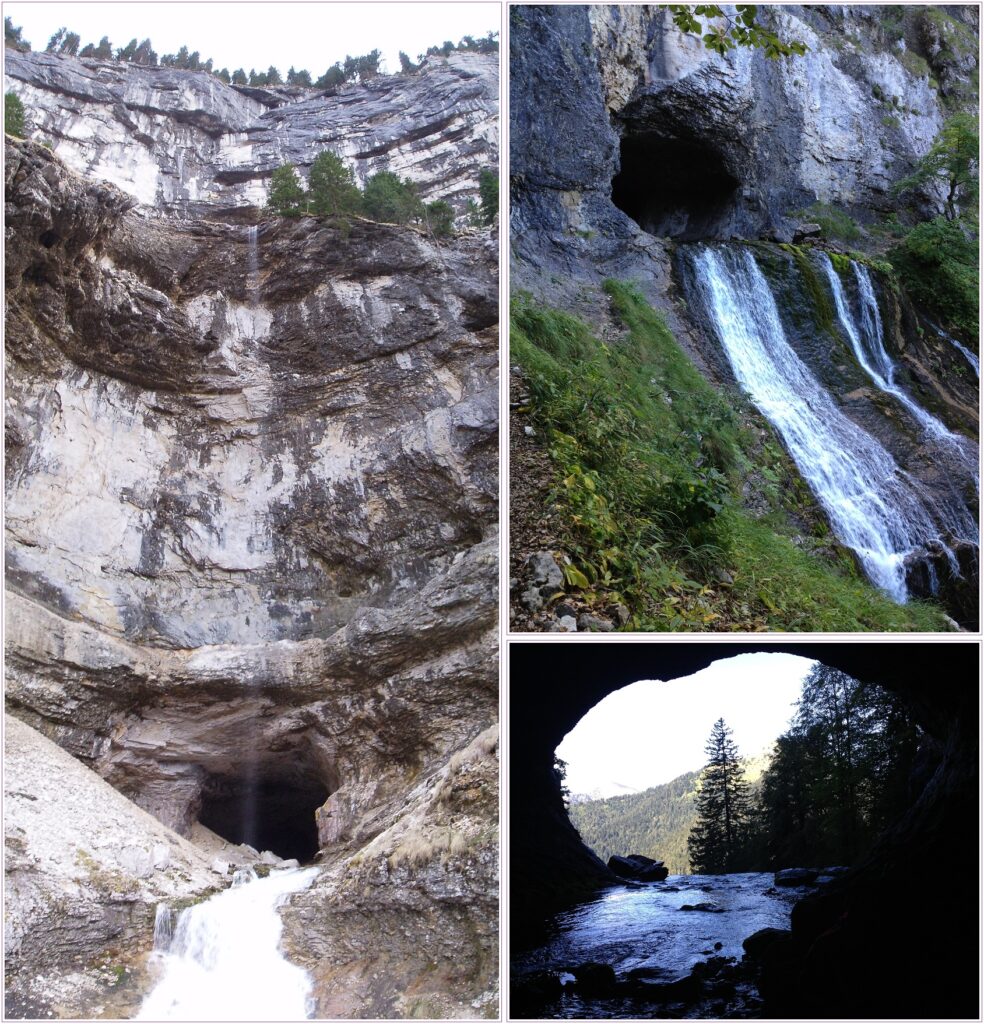

Ensuite j’ai fait des choix, plutôt téméraires : comme pour l’orgue électronique (voir wagonnet musique), j’ai abandonné la spéléologie pour, quasiment, les mêmes « bonnes raisons ». Dès lors, mon activité spéléologique s’est trouvée limitée aux randonnées pédestres pour voir l’entrée de cavités comme le gouffre Berger (massif du Vercors), le trou du Glaz et les sources du Guiers Mort et du Guiers Vif (massif de la Chartreuse) ou encore le gouffre Jean Bernard (massif du Haut Giffre).

Je me rabats aussi sur des visites touristiques avec toujours autant d’émotion comme (liste non exhaustive) l’aven d’Orgnac (plusieurs fois, avec chaque fois le même émerveillement), l’aven de la Forestière, l’aven de Marzal, l’aven Armand, l’Abîme de Bramabiau, la grotte de Clamouse, la grotte des Demoiselles, les Cuves de Sassenage…

Pour continuer de rêver, je consulte de temps en temps le site internet du GSBM (Groupe Spéléo Bagnols Marcoule) et je lis et relis des livres comme « GROTTES ET CANYONS / LES 100 PLUS BELLE COURSES ET RANDONNEES » (à mes yeux véritable encyclopédie de la spéléologie française) et aussi une partie de la série, plus technique, des « SPELEO SPORTIVE… » en commençant par « …DANS LES MONTS DU VAUCLUSE » avec le mythe de la Fontaine de Vaucluse (lieu qui me remplit d’émotion, à plus d’un titre…), et aussi « …DANS LE VERCORS », « …DANS LES GARRIGUES NORD-MONTPELLIERAINES », « …DANS LES GRANDS CAUSSES », et «…EN ARDECHE ». Certains citent des cavités que j’ai visitées ; pour chacune, est indiquée l’accès, l’historique, le descriptif de l’exploration ainsi que des renseignements techniques, comme le développement et la profondeur, probablement souvent dépassés aujourd’hui (pour plus de détails sur les sites internet et livres cités ci-dessus, qui, pour moi, sont des références, voir le wagon documentation et liens / spéléologie).

→ A droite, 2 photos de la source du Guiers Mort (Saint Pierre de Chartreuse, Isère) moins grandiose que le Guiers Vif (09-2013).

Concernant le gouffre Jean Bernard, c’est en juin 2017, à la faveur d’un séjour à Samoëns (Haute-Savoie), que j’ai pu enfin concrétiser l’idée qui trottait dans ma tête depuis longtemps : marcher sur les traces des spéléologues du groupe Vulcain de Lyon (en faisant, bien sûr, comme eux, une étape au refuge du Folly). En 1981, lors d’une grande expédition, ils avaient battu le record du monde de profondeur en descendant à -1455m (entre l’entrée à l’altitude la plus élevée et la profondeur atteinte par des plongeurs en siphon). L’épopée de ce record est relatée dans un livre formidablement bien écrit et illustré, qui me donne toujours autant de frissons chaque fois que je le relis : « -1455 METRES ET APRES ? / AVENTURES EXTRAORDINAIRES »

Selon mes connaissances actuelles, la réponse à la question « et après ? » posée par le titre du livre cité ci-dessus, serait : même si la profondeur du Jean Bernard aurait été porté à -1612m, le plus profond de France serait désormais le gouffre voisin de Mirolda (-1733m), et le plus profond du monde serait le gouffre Krubera-Voronja (-2224m), situé en Georgie-Abkhazie (entre le Caucase et la mer Noire).

Pour revenir sur cette randonnée vers l’entrée (dite « V4 ») du gouffre Jean Bernard, je précise que, Morten et moi, avions dû nous arrêter quelques dizaines de mètres avant le but, à cause d’un orage de grêle subit et violent rendant les rochers du lapiaz dangereusement glissants et nous obligeant à un repli accéléré vers le refuge du Folly. De retour au refuge, la qualité de son accueil et du repas nous ont vite fait oublier ces déboires nous ayant empêchés de voir de nos propres yeux l’entrée historique du gouffre.

Je rappelle que la randonnée en montagne n’est pas une activité à prendre à la légère et que, outre les aléas météorologiques comme cités ci-dessus, il convient à chacun d’apprécier certains facteurs comme, par exemple, sa forme physique, l’itinéraire et ses difficultés, l’équipement à prévoir (exemple : cheminer au pied de falaises de grande hauteur, comme au Guiers Vif ci-dessus, requiert le port d’un casque car la chute d’un simple caillou pourrait avoir des conséquences redoutables), la solidité de certains aménagements facilitateurs (rambardes, chaînes, câbles, cordes, passerelles…) et, le cas échéant, l’ouverture et la disponibilité des refuges.

Si la randonnée pédestre a ses exigences, c’est encore pire pour la pratique de la spéléologie : bonne condition physique, esprit d’équipe (prudence en ne tentant pas d’imiter Norbert Casteret qui parfois partait seul en exploration !), équipement individuel et matériel collectif adaptés et en bon état, temps à consacrer aux séances d’entrainement, formation aux règles de sécurité, prise en compte des conditions météorologiques, préparation méthodique des explorations… En plus de la sécurité, l’autre préoccupation majeure de toute personne qui s’aventure dans le monde souterrain doit être le respect de ce milieux fragile et la préservation de toute pollution (par exemple, ne pas casser les concrétions qui mettent des milliers d’années pour se former, ramener à l’extérieur tout déchet, laisser tranquille les chauve-souris qui se nourrissent de moustiques…). Je ne peux que suggérer, à ceux qui sont attirés par ce monde fantastique, de consulter le site de la Fédération Française de Spéléologie ou de contacter un club.

Pour « boucler la boucle » et revenir au train, en voyant l’ancienne gare de Samoëns devenu Office du Tourisme, je ne peux pas m’empêcher de penser à la « chance » qu’ont eu les membres Vulcain de la première heure, d’avoir connu la ligne métrique électrifiée de l’Annemasse / Sixt-Fer-à-Cheval (ligne disparue en 1959). Elle leurs permettait, en cas de problème de véhicule, de pouvoir se rendre de Lyon à Samoëns avec, dans le meilleur des cas, un seul changement à Annemasse. Mais, ensuite, la marche d’approche plus longue entre la gare de Samoëns et l’entrée V4 (environ 4 heures pour 1120m de dénivelé) a dû en refroidir certain ; et à tous les sens du mot car l’hiver est la période idéale pour des explorations plus efficaces et plus sécurisantes (rivière souterraine à l’étiage, et risque de crue subite minimisé), mais il y a la neige…

En ayant cité Norbert Casteret (†), je ne peux pas ne pas citer aussi une autre grande personnalité qui a marqué mon esprit (qui, d’ailleurs, en plus d’être volcanologue, était aussi spéléologue) ; je veux parler d’Haroun Tazieff (†). Il a d’abord marqué mes oreilles lors d’émissions radiophoniques (à une époque où mes parents n’avait pas encore de télévision), puis mes yeux dans ses documentaires télévisés sur les volcans, et enfin ma conscience quand il était secrétaire d’état chargé de la prévention des risques naturels et technologiques majeurs sous la présidence de François Mitterrand (†).

Dès qu’il fait un gros orage, je ne peux pas m’empêcher de penser à lui en me rappelant son exposé incisif à la télévision (certainement lors d’une interview à la suite d’inondations catastrophiques) sur le « lit mineur » et le « lit majeur » des cours d’eau. Le premier est celui que nous sommes habitués à voir, et que l’homme a façonné en créant ses aménagements ; le deuxième est effacé de notre mémoire, et parfois depuis plusieurs générations, car masqué par des terres agricoles et l’urbanisation et il se révèle brutalement à nos yeux lors de phénomènes météorologiques exceptionnels. Hélas l’actualité récente ne fait que réveiller mon sentiment de désolation marqué par les inondations de Nîmes en 1988, pour y avoir participé, professionnellement, aux dépannages d’urgence et au déploiement de solutions de secours (postes électriques noyés…), notamment à l’ancien hôpital Gaston Doumergue.

Dans ce wagonnet, il est question de ma chanson fétiche, de mon instrument préféré et d’autres chansons qui trottent dans ma tête…

Cela n’a rien à voir avec le train mais je ne peux pas résister au fait de proposer ce lien trouvé vers une séquence de l’émission The Voice du 15/02/2014 sur la chaîne de télévision TF1 :

The Animals – The House of the Rising Sun Jacynthe Véronneau The Voice 2014 Blind Audition (https://www.youtube.com/watch?v=FViFApDbGnc)

Cette interprétation de « The House Of The Rising Sun » par Jacynthe Veronneau m’a subjugué. Après une superbe introduction à capella, il s’ensuit un crescendo vocal impressionnant. Bien que Jenifer ait ressenti une émotion comparable à la mienne et que Garou ait aussi buzzé (bravo à eux deux !), la chanteuse ne parviendra pas en finale de l’émission. Je précise que cette chanson a fait l’objet d’autres reprises, très personnelles, par des candidats de l’émission The Voice, comme le 08/05/21 avec Niki Black, mais sans autant m’émouvoir que Jacynthe Veronneau.

Depuis qu’elle est apparue dans les hit-parades, cette chanson est toujours restée ma chanson fétiche. Je l’ai certainement découverte en écoutant la radio (probablement Radio Luxembourg ou Radio Monte Carlo en grandes ondes) dans la « R4 » de tonton Casimir (†) sur un « transistor » (qui faisait office d’autoradio) quand il venait nous rejoindre en été en Haute Savoie. On partait alors « en convoi », en première position, la voiture de mes parents avec ma petite sœur et, en deuxième position, tonton Casimir et moi car, évidemment, je tenais absolument à monter avec lui pour bénéficier de la musique.

La version originale de cette chanson sortie en 1964 par le groupe anglais The Animals (chanteur Eric Burdon, arrangement et organiste Alan Price), a été immédiatement reprise par Johnny Hallyday sous le titre « Le Pénitencier » avec de superbes et intemporelles paroles écrites par Hugues Aufray et Vline Buggy. Le site internet https://www.nostalgie.fr/artistes/johnny-hallyday/actus/l-histoire-d-une-chanson-le-penitencier-johnny-hallyday-301686 explique très bien le « pourquoi du comment » de cette adaptation française.

A l’instar de ce que j’avais fait avec JAO (j’avais acquis la disquette de simulation alors que je ne possédais pas encore d’ordinateur) (voir wagonnet de l’ancien réseau PRR/ lorry PRCI « matériel »« page 4 ► mon historique JAO), je me suis procuré le « 45 tours » du groupe The Animals alors que mes parents ne m’avaient pas encore acheté de tourne-disque. Aujourd’hui, si je devais partir sur une île déserte en ne pouvant emporter qu’une seule chanson à écouter, la principale question serait : quelle version choisir, l’anglaise ou la française…?

- The Animals – House of the Rising Sun (1964) HQWidescreen ♫♥ 57 YEARS AGO (https://www.youtube.com/watch?v=4-43lLKaqBQ)

- Johnny Hallyday – Le pénitencier (Audio Officiel) (https://www.youtube.com/watch?v=4NM5Gc0pa-M)

J’ajoute que, si l’arrangement musical discret de la chanson pour The Voice était fait surtout pour mettre en valeur les performances vocales de la chanteuse et non pas l’orchestration, il ne comporte pas, comme dans les versions de The Animals ou de Johnny Hallyday, le solo d’orgue électronique (entre les points 1mn40s et 2mn20s) qui, à lui seul, motivait mon attrait pour cette chanson.

Beaucoup d’autres versions existent, notamment en libre accès sur internet ; il suffit de saisir « The House Of The Rising Sun » ou « Le Pénitencier » dans les moteurs de recherches de site comme YouTube ou Dailymotion pour s’en rendre compte ; en voici plusieurs exemples parmi d’autres qui ont retenues mon attention, la plupart sont des enregistrement en public (classés par ordre chronologique, sauf erreur de ma part) :

- House of the Rising Sun (Remastered) (https://www.youtube.com/watch?v=kNGWAYGIT5Q) dans cette version du groupe Frijid Pink de 1969 (dont j’avais aussi possédé le « 45 tours »), l’orgue est absent, au profit d’une guitare distordue qui n’est pas à mon goût

- Santa Esmeralda house of the rising sun Quasimodo suite (https://www.youtube.com/watch?v=V5aaIYUsf3s) cette version, dont j’avais également possédé le « 33 tours » (1977, version longue), commence à être assez éloignée de la version originale avec l’orgue relégué à la portion congrue, derrière la musique style Flamenco avec beaucoup de cuivre

- Johnny Hallyday Le Pénitencier (La Cigale-2006) vidéo n°93 (https://www.dailymotion.com/video/x4jzisg) dans cette interprétation l’orgue semble absent

- Eric Burdon & The Animals – House of the Rising Sun (Live, 2011) ♥♫ (https://www.youtube.com/watch?v=X6DVwql1E-g&nohtml5=False) interprétation de « The House Of The Rising Sun » par Éric Burdon lui-même enregistré en 2011, près de 50 ans après sa version originale avec les Animals. La chanson proprement dite commence au point 2mn50s. Bien visibles à gauche de la scène, ce qui semble être un orgue Hammond B3 (surmonté d’un piano électronique) et une cabine Leslie dont on peut observer la rotation du pavillon tournant. L’organiste entre en action à partir du point 4mn0s ; mais est-ce toujours Alan Price qui joue ?…

- Johnny Hallyday Le pénitencier 2013 (https://www.dailymotion.com/video/x6vc831) apparition du couple harmonica + orgue ; lors de son solo, l’organiste « en fait des tonnes » avec son orgue Hammond…

- Johnny Hallyday – Le Pénitencier Live Théâtre De Paris (https://www.youtube.com/watch?v=20KlznuwkBc) le duo instrumental harmonica + orgue semble devenir l’habitude pour l’interprétation de cette chanson

- Johnny Hallyday – Le pénitencier (Rester Vivant Tour) (https://www.youtube.com/watch?v=hQKaiXz1luE) avec, là aussi, un organiste qui se régale et que Johnny présente à la fin

- Enfoirés 2016 JJ Goldman Le Pénitencier (https://www.youtube.com/watch?v=SJucxIPVzx0) curieuse reprise en 2016 par l’équipe des Enfoirés lors du concert au profit des Restos du cœur

- les portes du pénitencier clermont Ferrand 16 juin 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=J7R38VihrbY) par Johnny Hallyday lui-même en 2017, hélas certainement parmi ses dernières interprétations en public (peut-être lors d’un concert des Vielles Canailles), dans cette version l’harmonica (on ne le voit pas, mais je suppose que c’est Greg Zlap qui en joue) se dispute la vedette instrumentale avec l’orgue

Plusieurs versions instrumentales, librement choisies par mes soins, avec différents modèles de clavier ou en karaoké :

- The Animals – House of the Rising Sun Cover by Albert (https://www.youtube.com/watch?v=WxtuWAnHH0Q)

- Dr. Böhm Organ Orchester DS2002 – HOUSE OF THE RISING SUN (jam) by Thomas Vogt (Keyton) (https://www.youtube.com/watch?v=fWRW501yG-Q)

- House Of The Rising Sun Yamaha PSR-S970 (https://www.youtube.com/watch?v=gLAqodDWw3c)

- Karaoké Le pénitencier – Johnny Hallyday (https://www.youtube.com/watch?v=j6eRWa1r4es)

- animals – the house of the rising sun karaoke video (https://www.dailymotion.com/video/x2rwcle)

Deux interprétations instrumentales qui, bien que n’étant pas exécutées à l’orgue, sont, à mon avis, tout à fait remarquables :

- The House of the Rising Sun THE ANDES (https://www.youtube.com/watch?v=qs2ZNj-5fDc&nohtml5=False) à la flute de pan

- Cover House Of The Rising Sun – The Animals (https://www.youtube.com/watch?v=K_w_douKXqc) à l’harmonica

L’orgue électronique a toujours été mon instrument favori, surtout lorsqu’il est associé à une cabine Leslie (système de haut-parleurs avec pavillons tournant à vitesse variable). Je possède plusieurs disques des années 70 avec des morceaux mettant bien en valeur cet instrument, par exemple :

- Booker T & the M.G.’s (disques Stax), du nom de l’organiste Booker T Jones (mais le guitariste du groupe, Steve Cropper, est aussi remarquable), avec « Kinda Easy Like » qui reste mythique à mes oreilles : Booker T. And The M.G.’s – Kinda Easy Like (https://www.youtube.com/watch?v=FOOtyaqB61U)

- Johnny Rivers (disque Liberty) avec les 15 minutes de son « John Lee Hooker » qui à l’époque faisait fureur dans les discothèques et dans lequel, entre les points 4mn15s et 5mn 40s, on assiste à une sorte de dialogue entre la guitare et l’orgue avec en toile de fond une basse lancinante à souhait : Johnny Rivers – John Lee Hooker – Live At The Whiskey A Go Go (https://www.youtube.com/watch?v=qF21_dH1B-A)

- Rare Earth (disque EMI/PathéMarconi) avec, dans la version longue de « Get Ready », entre les points 6mn45s et 10mn35s une magistrale démonstration d’orgue avec de multiples effets spéciaux : RARE EARTH – get ready (Complete Length – HQ Audio) (https://www.youtube.com/watch?v=q-Rg9xwZoo8)

- Titanic (disque CBS) avec, dans l’album Sea Wolf, le morceau d’anthologie Scarlet ; en plus de la sonorité « classique » de l’orgue, il y a, entre les points 1mn50s et 3mn un solo instrumental avec un vibrato envoutant, dont je ne saurais dire s’il s’agit d’une sonorité d’orgue électronique savamment modifiée ou d’un synthétiseur ; les commentaires que je pourrais faire seraient du même acabit de ceux déjà visibles : Titanic – Scarlet (https://www.youtube.com/watch?v=P7ocpcktVYs)

Aujourd’hui, l’orgue est suranné. Les orgues Hammond d’hier et les cabines Leslie, lourds et encombrants, ont quasiment disparu sur scène et les claviers numériques modernes savent restituer artificiellement l’effet Doppler des cabines Leslie. Il n’empêche que, dans ma jeunesse (années 65 / 70) dans les bals des fêtes votives des villages (comme dans la salle des fêtes de Saint-Paulet-de-Caisson !), on avait des chances de me trouver devant l’estrade de l’orchestre, bien sûr du côté de l’organiste, et en train de guetter le changement de vitesse des pavillons tournant de la cabine Leslie qui générait ainsi la variation de tonalité caractéristique.

Je me rappelle, par exemple, de l’orchestre « Black Butterfly » que j’avais vu jouer plusieurs années de suite dans les fêtes de village. D’après mes souvenirs, le matériel de l’organiste n’était pas dans des couleurs de boiserie (Hammond et Leslie originaux), mais plutôt dans le gris métal, peut-être s’agissait-il d’un orgue électronique portable de marque Elka associé à une cabine Elkatone (équivalent Leslie), et peut-être même à double caisson (le supérieur pour les trompettes des aigües et l’inférieur pour le pavillon tournant du haut-parleur des graves).

Voici encore 3 exemples de chansons, ou l’orgue avait une place de choix dans l’orchestration et qui étaient des « incontournable » à l’époque des « boums », des autos tamponneuses et du baby-foot de Gaston :

- A commencer par le fabuleux slow « A Whiter Shade Of Pale » du groupe Procol Harum, durant lequel, ma préoccupation n’était pas forcément de prêter attention au moment où le « Leslie » change de vitesse, bien que l’effet soit très marqué dans ce morceau : A Whiter Shade Of Pale – Procol Harum (https://www.youtube.com/watch?v=Mb3iPP-tHdA)

- Dans ce peloton de tête des slows, il y avait aussi « I’ve Got Dreams To Remember » d’Otis Redding : Otis Redding – I’ve Got Dreams To Remember.wmv (https://www.youtube.com/watch?v=i2RGu1v5388)

- Encore un morceau typique des années 70 avec cette chanson dans laquelle l’orgue, non seulement est sur le devant de la scène mais, en plus, tient ce que j’appellerais le premier rôle (toutefois, je n’appréciais guère les cris du chanteur…) : Deep Purple – Child In Time – Live (1970) (https://www.youtube.com/watch?v=OorZcOzNcgE)

Cet attrait pour l’orgue électronique résulte sans doute d’une mixture de différentes influences :

- Dans mon entourage familial, j’avais un autre tonton, tonton Clément (†), qui, lui, était organiste amateur de haut niveau, autodidacte et doté d’une vraie oreille musicale (après avoir écouté un morceau, il était capable de le jouer aussitôt sans avoir la partition sous les yeux). Je me rappelle être resté bouche bée quand il jouait, par exemple, « Toccata et fugue de Bach »…

- Quand on regarde une scène où se produit un orchestre, ce qui saute d’abord aux yeux, c’est ce qu’il y a au centre de la scène, en pleine lumière. A cet endroit se trouve généralement un chanteur ou un guitariste, ou encore un pianiste. Les autres instruments, dont le musicien ne bénéficie pas d’un jeu de scène attirant le regard, sont alors relégués, dans le meilleur des cas, simplement derrière les premiers cités, mais le plus souvent sur les côtés de la scène, parfois dans la pénombre. Dans ces instruments « mal traités », mais que j’ai toujours globalement appréciés, je classe la guitare basse (mon instrument préféré en deuxième position), le pupitre des cuivres (trompette, saxophone…), les percussions et, bien sûr, le clavier d’accompagnement (aujourd’hui plutôt un clavier numérique au lieu d’un « simple » orgue électronique). C’est sur ce dernier que j’ai jeté mon dévolu.

- Contrairement à tous les autres instruments, les orgues électroniques et les claviers numériques en général (qu’on appelle aujourd’hui claviers arrangeurs) permettent de reproduire une orchestration complète, et cela même sans grande expérience en s’aidant des fonctions d’apprentissage des modèles pour amateurs débutants.

A la fin des années 70, j’avais acheté un orgue d’occasion (modèle Matador de marque Farfisa). J’avais commencé à prendre des cours mais je n’ai pas pu (ou pas voulu…?) persévérer. Toutes les « bonnes » excuses possibles y sont passées : horaires de travail imprévisibles m’obligeant trop souvent à annuler ou décaler les cours, manque de temps à cause d’autres activités au moins aussi prenantes… Finalement j’ai fini par le revendre. Sa sonorité n’était pas fameuse notamment à cause d’un bourdonnement permanent provenant certainement d’un condensateur d’alimentation défaillant. Mais, par certain coté, il rappelait un peu le véritable orgue Hammond avec la sélection des jeux qui se faisait par tirettes et non pas par des interrupteurs à bascule ou des boutons. Cette démonstration trouvée sur internet semble mettre en évidence le bourdonnement que je viens d’évoquer : Farfisa Matador – demo (https://www.youtube.com/watch?v=ttVSmBTsWHsai).

Petite précision technique : contrairement à mon ancien orgue Farfisa ou aux claviers numériques d’aujourd’hui, les orgues Hammond d’origine (tel le B3) n’étaient pas, à proprement parler, des orgues électroniques. L’obtention des sons ne faisait pas appel à des circuits électroniques (oscillateurs…) mais à un système électromécanique appelé roue phonique. Cette sonorité originale a toujours été difficile à imiter électroniquement. Une présentation de l’orgue Hammond trouvée sur internet : Présentation de l’orgue HAMMOND (https://www.dailymotion.com/video/xx0wp).

Concernant le concert des Vieilles Canailles du 24/06/17 retransmis par TF1, l’orgue visible semble être un modèle Hammond, plus récent que le B3, peut être un modèle XK-5 à double clavier, qui se remarque avec la partie gauche des claviers à la couleur inversée des touches blanches / noires. Pour ma part, je ne suis pas arrivé à voir de cabine Leslie à proximité de l’orgue mais je pense que, en plus des roues phoniques désormais numériques, il doit y avoir un effet Leslie numérique intégré. Quoi qu’il en soit, dans ce concert, et en particulier dans cette interprétation du Pénitencier, l’organiste entre en concurrence avec d’autres musiciens solistes remarquables comme le guitariste et l’harmoniciste, mais il est vrai que ces deux derniers peuvent plus facilement venir sur le devant de la scène pour se mettre en valeur en exécutant leur magistral solo.

Qui pourrait dire, après avoir mis la pédale douce sur « le train », si l’orgue ne va pas marcher sur les plates-bandes du train ? Je me suis fait prêter un orgue portable Yamaha / PS20, (vu par exemple sur http://fr.audiofanzine.com/orgue/yamaha/PS-20/) quasiment aussi ancien que le Farfisa / Matador mais au bon fonctionnement général. Pour l’heure, cet orgue n’a pas encore trouvé sa place dans la chambre du train et il demeure rangé dans sa mallette en attendant une période propice. J’ai juste essayé de jouer quelques morceaux enfantins et ce n’est pas évident de s’y remettre…

Je me demande même s’il ne vaudrait pas mieux que j’acquiers un vrai modèle d’apprentissage avec des touches lumineuses (comme les LK-280, LK-266, LK-S250 ou LK-S450 de Casio ou les EZ-220 ou EZ-300 de Yamaha). Un modèle de ce type est visible dans une leçon sur internet qui me sera sans doute utile si un jour je veux jouer correctement « The House Of The Rising Sun ». Hélas celle-ci est en anglais et là, on touche une autre problématique ; pour cette raison (ou pour une autre) ce serait bien que je me mette à l’anglais : How to Play ~ The House of the Rising Sun ~ The Animals ~ LetterNotePlayer © (https://www.youtube.com/watch?v=Z8EGk02PqzQ)

J’en ai découvert une autre, et en français (oui, oui ! ) : Le pénitencier – Johnny Hallyday – Piano tuto facile + Synthesia (https://www.youtube.com/watch?v=OI9lemooHBY) ; affaire à suivre…

Parmi toutes les chansons anciennes que j’ai possédées en disques vinyle (aujourd’hui disparus), je constate qu’internet permet d’en retrouver la plus-part. Cela me permet de pouvoir toujours les écouter, sans avoir à utiliser mes propres numérisations que j’ai pu faire avant la disparition de mes vinyles, bien que, pour certaines chansons ou albums, j’ai pu en racheter une version en CD :

- J’ai, par exemple, retrouvé avec bonheur cette version audio de « Hey Joe » par Wilson Pickett ; je la préfère à celle de Jimi Hendrix, en particulier à cause du suintement de l’orgue qui se fait entendre dans le fond du début à la fin, mais aussi à cause d’un pupitre de cuivres bienvenu pour épauler la guitare : Hey Joe (https://www.youtube.com/watch?v=gR11RZ4iNbk).

- Je site aussi la musique particulière « Psyché Rock » figurant sur le disque « Messe pour le temps présent » de Pierre Henri et Michel Colombier. J’avais acheté cet album après avoir assisté à une superbe démonstration technique faite avec ce morceau par un professionnel des installations de sonorisation et de jeux de lumière, qui tenait un stand à la foire de Nîmes (début des années 70). Il y avait bien sûr une excellente sonorisation Hi-fi stéréo faisant particulièrement bien ressortir les différentes sonorités de cette musique électronique, mais aussi un jeu de lumières psychédéliques avec une multitude de spots, certainement commandés par des filtres très bien calculés car on discernait parfaitement les différentes couleurs semblant être associées, chacune, à un instrument particulier (cloches, diverses sonorités de synthétiseurs…). Je remarque que cette chanson, pourtant très particulière, a bien vieilli car, malgré qu’elle date d’une cinquantaine d’année, on l’entend encore de temps en temps dans certaines émissions : Henry, Colombier: Messe pour le temps présent – 2. Psyché rock (https://www.youtube.com/watch?v=dqgplr_zKI8&list=PLiN-7mukU_RGkIyNc8BaoYx9Vh-B4CLvq&index=2). Autre disque acheté après l’avoir entendu et « vu » son spectacle lumineux sur ce stand, rythmé par les « coups » de basse et d’orgue : Pink Floyd – One Of These Days (Official Audio) https://www.youtube.com/watch?v=raV_A8YcBu0&pp=ygUcb25lIG9mIHRoZXNlIGRheXMgcGluayBmbG95ZA%3D%3D

- Je ne peux pas ne pas citer le disque que j’avais acheté en deuxième (le premier étant bien sûr « The House Of The Rising Sun ») car il contenait la chanson emblématique qui, je crois me rappeler, fut la première sur laquelle j’ai dansé le rock, sur la terrasse de l’oncle Julien (†) à Entrevaux (voir ci-dessous le lorry Entrevaux). Il s’agit du disque 33 tours Hit Parade ’70 (disque MFP), de type compilation. Je ne l’avais pas payé cher car il ne s’agissait pas de la version originale de « Vénus » par le groupe Shocking Blue. Je m’étais rabattu sur cet album car, à ce moment-là, je n’étais pas arrivé à trouver la version 45 tours, mais j’avais trouvé chez mon disquaire cette version tout à fait acceptable : Hit Parade 70 – 03 – Venus (MFP 5094) (https://www.youtube.com/watch?v=jIGM1dhze8s&list=PLAaKsz-Ob8mUE7cZphN_Bjkx1elFeH11B&index=10).

- Autre chanson qui, dans ma discothèque de l’époque (en matière de slow incontournable dans les « boum »), était, à mon sens, le concurrent direct de A Whiter Shade Of Pale (voir ci-dessus le lorry l’orgue électronique), mais avec, me semble-t-il, des sonorités de mellotron plutôt que d’un simple orgue : The Moody Blues – Nights in White Satin (HQ) https://www.youtube.com/watch?v=ut4WRdELPfo

- Pour citer à nouveau l’orchestre « Black Butterfly » (voir ci-dessus le lorry l’orgue électronique), je me rappelle qu’au début de chacune de ses prestations, il débutait toujours le bal par quelques morceaux purement instrumentaux (en faisant abstraction des chœurs vocaux parfois entendus) et je ne voulais absolument pas les rater. Mais, à l’époque, je n’ai retrouvé en « 45 tours » que ce morceau (l’orchestre le rendait très bien, notamment à cause de son pupitre de cuivre et de la pédale « wha-wha » de son guitariste) : Carl Douglas – Blue Eyed Soul https://www.youtube.com/watch?v=hzJcY_0fF8o. Par contre, je ne suis jamais arrivé à trouver le titre d’un autre morceau, que j’entendais alors souvent comme indicatif d’une émission sur Radio Luxembourg ou Radio Monte Carlo ; je le saurais peut-être un jour, s’il paraît une application permettant de retrouver le titre d’un morceau simplement en le fredonnant, dans le micro…

Outre les chansons acquises sur support physique (vinyle, cassette audio ou CD), internet permet de retrouver des chansons simplement entendues ici ou là :

- J’ai pu ainsi retrouver sur le Web une chanson dont je ne connaissais ni son titre, ni son interprète, ni même son air, mais que je supposais, elle aussi, datée du début des années 70. Par contre je savais qu’il y avait une armure sur la pochette du 45 tours (probablement aperçue lors d’une « boum ») ; en recherchant à partir de ces seules informations, je l’ai retrouvée : mardi gras girl i’ve got news for you (https://www.youtube.com/watch?v=x5ukDc45HQQ).

- A la même époque, je me rappelle avoir écouté chez Gibus, un 33 tours dont la pochette montrait un animal bizarre, une sorte d’éléphant rouge avec des ailes, en voici 2 extraits trouvés : OSIBISA Beautiful seven (1971) (https://www.youtube.com/watch?v=SmxtBNh6X6I), Survival (Digitally Remastered Version) (https://www.youtube.com/watch?v=ykYlzLnfNV4)

- Pour illustrer le lorry « la mamma » à Cordon (voir ci-dessous wagonnet divers bonus / « la mamma » à Cordon) une des versions de la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=SdirFa_cPs8

- Cette parodie délirante de « Gangnam Style » me rappelle évidemment quelques souvenirs. Elle a été réalisée à des milliers de kilomètres, mais c’est un peu comme chez nous, tout y est (hall d’accueil, show-room, open-space, salle de réunion, service technique, parking…) : https://www.dailymotion.com/video/x2s2etc (version originale par Psy https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0)

J’attribue le nom de ce lorry à la contraction des mots histoire et devinette, plutôt qu’à la vraie définition du dictionnaire, car il s’agit bien d’une petite comédie rigolote qui se termine en énigme. Lorsqu’on me l’avait posée j’étais probablement au collège, et j’avais « donné ma langue au chat ». Elle me parait tout de même accessible aux petits et aux grands, à condition de bien se plonger dans l’ambiance de l’histoire, d’être un peu imaginatif et d’avoir quelques notions de calcul.

J’ai nommé cette historiette « les chevaux de Monsieur Gaston » et je la présente avec un certain arrangement romanesque personnel dont je peux dire qu’il m’a été inspiré par des œuvres littéraires comme Les lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet ou L’eau des collines de Marcel Pagnol, mais toute ressemblance avec des situations et des personnages de fiction, existant ou ayant réellement existé n’est que pure coïncidence. J’ai donc situé le contexte historique et géographique de l’histoire à la fin du XIXème siècle, dans le Sud de la France, et plus précisément en Camargue.

J’ai divisé l’historiette en 3 chapitres dont le premier présente les éléments qui vont servir à la devinette décrite dans le deuxième, le troisième étant l’épilogue avec la solution. Pour une bonne compréhension, il convient d’avoir bien assimilé les notions relatives au nombre 8, comme sa moitié (4) , son quart (2) et son huitième (1) ; donnant, par exemple, le calcul suivant :

une moitié (4) + un quart (2) + deux fois un huitième (1 + 1) = la totalité (8)

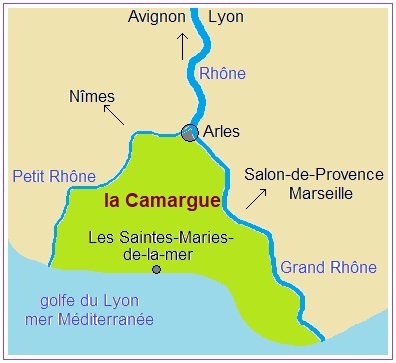

Pour le contexte historique et géographique, j’ai choisi la région de la Camargue car elle contient tous les ingrédients adaptées à l’ambiance de l’histoire que je vais raconter. Elle m’avait été raconté dans une version faisant appel à un autre animal et à une autre région. J’ai préféré la transposer en l’adaptant avec, comme animal, le cheval et, comme région, la Camargue. Outre le fait que j’y ai des références familiales, cette région (classée comme Parc Naturel Régional de Camargue) possède un riche environnement touristique, culturel et naturel (flore et faune), et j’ajouterais même à cela (selon mon intérêt personnel), un certain patrimoine d’archéologie ferroviaire (bien qu’il n’en reste quasiment plus rien de visible aujourd’hui).

Avant de se jeter dans la mer Méditerranée, le fleuve Rhône se sépare au niveau de la ville d’Arles en deux bras formant une embouchure en delta (carte ci-dessous), délimitant la Camargue.

Les chevaux de race Camargue y sont présents à l’état sauvage depuis l’antiquité. Ils sont rustiques et robustes, caractérisés par une relative petite taille et une robe grise ou blanche. Ils sont bien adaptés à leur environnement constitué de marécages avec une végétation dominée par la salicorne. Ils sont domestiqués par les gardians qui les utilisent dans les manades de taureaux et pour les promenades à cheval. Ces ballades, très prisées par les touristes adeptes de l’équitation, leurs permettent de découvrir, sans fatigue et en toute sécurité, la Camargue avec ses flamands roses et ses taureaux.

Située à l’ouest du département des Bouches du Rhône et de la région Provence Alpes Côte d’Azur, la ville des Saintes Maries-de-la-Mer est la principale de Camargue. Elle est surtout connue comme station balnéaire, mais aussi pour ses cabanes typiques à toit de roseaux, ses traditions taurines et le pèlerinage annuel européen des gens du voyage. Il se forme alors de gros embouteillages sur l’unique route venant d’Arles et les automobilistes ont ainsi tout le loisir d’admirer le clocher de l’église (type château fort) qui se voit de loin, mais aussi de méditer sur la ligne de chemin de fer parallèle de la route qui a existé de 1892 à 1953 et qui rendrait certainement service aujourd’hui…

Je précise que l’histoire se déroule juste avant la mise en service du train entre Arles et Les Saintes Maries-de-la-Mer et avant le développement de l’automobile, mais après l’invention du télégraphe (ancêtre du téléphone) et je suppose qu’à cette époque, des lignes avaient déjà été tirées entre les deux villes. Je précise aussi que ce récit peut contenir des anachronismes involontaires ou non.

L’historiette commence ci-dessous. Le premier chapitre de l’histoire est plutôt tristounet, le second est plus jovial et plus animé. Bonne lecture et bonne réflexion pour la devinette du troisième chapitre !

Haut de page

Retour menu historiette

chapitre 1 – Galopin

Monsieur Gaston habite dans un ranch juste à l’entrée de la ville des Saintes Maries-de-la-Mer et son grand mas ne passe pas inaperçu auprès des touristes qui arrivent d’Arles. Pour l’accès à la cour, au lieu d’un simple portail se trouve un grand porche en bois enjambant le chemin et portant au sommet une grande pancarte sur laquelle est inscrit, entre deux fers à cheval, « RANCH GASTON – promenades à cheval ». Le touriste pourrait se croire au Far West.

Au fond de la cour, la porte de la grande bâtisse réservée aux touristes est typique d’un saloon pour cowboys. Son portillon à deux battants libres donne accès à la salle d’accueil. A l’intérieur, il y a évidemment un bar, où les touristes peuvent se désaltérer en attendant leur tour de promenade, mais aussi la boutique avec tous les souvenirs classiques comme des chevaux en peluche, des chapeaux de cowboy, des cartes postales, de beaux livres de photos d’animaux… A côté de l’entrée de l’accueil se trouvent la porte cochère de l’écurie ainsi que plusieurs barres en bois sur lesquelles les cavaliers peuvent attacher leurs chevaux au retour des balades.

Hélas, tout cela est maintenant bien trop calme et silencieux. L’animation engendrée par les nombreux cavaliers et chevaux avec leurs bruits de sabots et d’hennissements a disparu. L’accueil est vide et, surtout, l’entrée du ranch est barrée par une banderole sur laquelle est écrit simplement « fermé ». Il faut tendre l’oreille pour entendre quelques bruissements venant de derrière le ranch où se trouve un petits enclos dans lequel huit chevaux broutent sans appétit et semblent s’ennuyer.

Monsieur Gaston possède des chevaux de race Camargue depuis longtemps mais il est désormais seul pour s’occuper du ranch depuis que sa chère épouse Pascaline a été emportée par la maladie. Cela fait quelques temps qu’il marche avec une canne et qu’il n’arrive plus à monter tout seul sur son cheval. Il a donc dû se résoudre à se séparer d’une grande partie de ses chevaux et arrêter de s’occuper des promenades à cheval pour touristes. Jusqu’à présent, il arrivait tout de même à faire face aux tâches essentielles avec un peu d’aide de ses enfants et de son voisin, le maire.

Comme chaque matin, après s’être réveillé, Monsieur Gaston parcourt d’abord les murs du saloon ornés de tableaux et de photos de chevaux. Il s’arrête toujours longuement sur une très vieille photo représentant son père avec les premiers chevaux sauvages qu’il avait réussi à apprivoiser et qui lui avaient permis de créer le ranch. Ensuite, le premier geste que fait Monsieur Gaston, c’est d’ouvrir les volets de la fenêtre qui donne sur l’arrière du ranch où se trouve l’enclos. Il reste là quelques instants à admirer les chevaux qui lui restent. Tous ses chevaux, il les a vu naître, il sait parfaitement les reconnaître et il a donné un nom à chacun. Il échange toujours un long regard avec Galopin.

Galopin est le cheval personnel de Monsieur Gaston. C’est un bel étalon d’un blanc immaculé qui a fière allure. Il le montait à chaque promenade pour guider les touristes. Galopin est à la fois le plus intelligent du troupeau et le chef de la harde. Il est aussi le plus espiègle et il fallait bien toute la verve de Monsieur Gaston pour le diriger correctement. Dans cette harde, la jument préférée de Galopin est Sixtine. Elle est plus docile que Galopin et se laisse volontiers caresser par Monsieur Gaston.

Monsieur Gaston ne sait pas trop pourquoi, mais il a l’impression que ce jour ne sera pas comme tous les autres. Il sait qu’il va devoir prendre une décision importante et trouver une réponse à la question : « Que vont devenir mes chevaux lorsque j’irais rejoindre Pascaline ? ». Alors, il pense à ses quatre enfants. Seule sa fille, Marie, habite toujours aux Saintes Maries-de-la-Mer. Ses trois fils, Jean, Paul et Henri, sont partis s’installer ailleurs là où ils ont pu trouver du travail.

Marie est la plus instruite et la plus raisonnable. C’est aussi celle qu’il voit le plus souvent, non seulement parce qu’elle est vétérinaire et que de temps en temps il fait appel à elle quand un cheval est malade, mais aussi parce qu’elle habite tout près et qu’elle vient tous les jours pour l’aider. Elle l’aide à faire le ménage dans la maison, faire ses courses dans les magasins et s’occuper de la paperasse car il n’y voit plus très bien et il est peu perdu dans les procédures administratives qu’il trouve de plus en plus compliquées.

Jean ne vient que de temps en temps à la maison. Il est technicien à la Compagnie du Chemin de Fer de Camargue. Mais le chantier de la ligne Arles / Les Saintes Maries-de-la-Mer est presque terminé et maintenant il s’occupe du projet de prolongement de la ligne entre Arles et Nîmes et il a déménagé à Nîmes. Il vient donc de moins en moins souvent, mais quand il vient, il fait quelques petits travaux comme nettoyer l’écurie ou réparer les selles et les harnais.

Paul et Henri habitent loin et sont très éloignés des préoccupations de leur père, l’un est boulanger près de Lyon et l’autre travaille dans des bureaux près de Paris. Monsieur Gaston ne les voit qu’une fois où deux dans l’année. De plus, il croit savoir que Paul a des gros problèmes dans la gestion de sa boulangerie.

C’est alors que Monsieur Gaston décide d’écrire un testament. Ainsi, lorsqu’il ne sera plus là, chacun de ses enfants recevra un héritage qui sera en rapport avec les services rendus, et cela, tout en préservant l’avenir et le bien-être de ses chevaux. D’abord, il sort une dernière fois pour voir ses chevaux. Il rentre dans l’enclos, s’approche de tous les chevaux pour les caresser un à un et pour s’assurer que tous vont bien et qu’aucune jument n’attend un heureux évènement. Comme d’habitude, Galopin répond à sa caresse par un simulacre de ruade en grattant la terre avec ses sabots et tous les autres chevaux font des hochements de tête de contentement. Ne remarquant rien de particulier, il retourne dans sa maison, s’installe au milieu du saloon, prend une feuille de papier avec l’en-tête qu’il avait lui-même dessiné « RANCH GASTON – promenades à cheval », se saisit de sa plume d’oie et vérifie qu’il y a bien de l’encre dans son encrier. Il commence à écrire : « Ceci est mon testament… ».

Mais cette tâche s’avère beaucoup plus difficile que ce qu’il croyait. Il est obligé de rédiger plusieurs brouillons avant de trouver le bon texte qui, à ses yeux, satisfera ses quatre enfants. Il glisse la feuille dans une enveloppe. Il la ferme soigneusement et il écrit dessus l’adresse et le numéro de télégraphe de ses enfants.

Comme il n’y a pas encore de notaire aux Saintes Maries-de-la-Mer, il va déposer l’enveloppe chez le maire de la ville. Monsieur Gaston connaît bien le maire, il est un peu plus jeune que lui, ils sont allés à l’école ensemble, c’est son voisin, il habite juste de l’autre côté de la route. Donc Il sort de chez lui, il enjambe les rails qui viennent juste d’être posés devant son porche. Il traverse la route et frappe à la porte de la maison du maire. Le maire est très convivial avec tous les saintois. Contrairement à Monsieur Gaston qui reste très protocolaire et qui le vouvoie toujours, le maire le tutoie et, comme il aime plaisanter avec lui, il se permet même de l’appeler Gastounet.

- Gaston – Bonjour Monsieur le Maire, je vous prie de bien vouloir m’excuser pour ce dérangement, mais j’ai un petit service à vous demander.

- Le maire – Oh, bonjour Gastounet, mais tu sais bien que tu ne me déranges jamais. Que se passe-t-il cette fois, est-ce encore ton pot de confiture de figue que tu n’arrives pas à ouvrir ?

- Gaston – Non Monsieur le Maire, cette fois c’est plus sérieux ; je suis venu vous remettre mon testament, au cas où il m’arrive un jour quelque chose.

- Le maire – Dis donc Gastounet, je te trouve bien pessimiste ce matin pour penser à ce genre de chose ; pour ton âge, tu es encore en pleine forme et tu ne dois pas perdre l’espoir qu’un jour tu puisses remonter sur Galopin et ouvrir à nouveau ton ranch.

- Gaston – Monsieur le maire, vous êtes bien gentil de me dire cela mais, même en supposant que vous ayez raison, je ne suis pas éternel et, le moment venu, je veux être sûr que mes chevaux seront entre de bonnes mains et seront bien soignés.

- Le maire – Bon, tu as quand même raison, Gastounet, et tu peux compter sur moi pour accomplir cette mission et, comme la loi m’y oblige, je m’engage à garder le secret et faire respecter, mot à mot, tes directives qu’on découvrira lorsqu’on ouvrira ton testament en présence de tes enfants.

- Gaston – Merci Monsieur le Maire, je pars rassuré car je sais que vous être un homme honnête qui respecte sa parole.

Après les traditionnels échanges de politesses, Monsieur Gaston retraverse la route pour rentrer chez lui. A peine a-t-il franchi le porche qu’il entend de forts hennissements inhabituels et répétitifs qui semblent provenir de l’enclos des chevaux. Il reconnait tout de suite que c’est ceux de Sixtine. Il pense qu’il doit y avoir un grand danger. Il se précipite derrière la maison. Dès qu’il arrive devant l’entrée de l’enclos, il comprend vite ce qu’il se passe.

Tout à l’heure, en quittant l’enclos, perturbé par ses pensées mélancoliques, il a mal refermé le portail de l’enclos et ce polisson de Galopin en a profité pour sortir, pensant sûrement aller se dégourdir les jambes dans les marais. Cette brave Sixtine, qui avait bien compris la situation, a eu la bonne idée d’hennir pour alerter Monsieur Gaston. Voyant Galopin s’éloigner, il part à sa poursuite en lâchant sa canne. Hélas ses jambes et son cœur âgés ne peuvent pas suivre le rythme et il comprend en une fraction de seconde que pour lui, il est l’heure de rejoindre Pascaline.

Galopin, ne se doutant pas du drame qui vient de se dérouler, n’est jamais revenu au ranch après avoir gouter à la vrai liberté. Il a rejoint les troupeaux de chevaux sauvages de Camargue.

chapitre 2 – l’héritage

Monsieur le Maire, prévenu par le facteur qui avait par hasard assisté à la scène, a immédiatement télégraphié la triste nouvelle aux quatre enfants de Monsieur Gaston et en a profité pour les convoquer dans son bureau pour la lecture du testament. Le rendez-vous est pris pour le lendemain, juste après les obsèques.

Le lendemain, les quatre enfants de Monsieur Gaston sont arrivés dans le bureau du maire. Ils sont assis côte à côte face à lui et ils arborent une mine tantôt joyeuse à cause de leurs retrouvailles, tantôt bien triste étant donné les circonstances. Monsieur le maire est lui-même tout aussi peiné car Gastounet était son ami. Pour une fois, le maire, d’habitude si jovial, adopte une attitude plus sérieuse et mieux adaptée à la situation. Après les condoléances, il annonce solennellement :

- Le maire – Madame et Messieurs, conformément à la loi je vais procéder à l’ouverture et à la lecture du testament que votre père m’avait remis hier.

Avec des regards exprimant plus ou moins l’avidité ou la tristesse, Marie, Jean, Paul et Henri fixent la main du maire qui ouvre lentement l’enveloppe. Au fond de lui-même le maire sourit car cette enveloppe n’a vraiment pas eu le temps de moisir au fond d’un tiroir, elle était encore sur son bureau. Cependant, il est un peu gêné car la colle utilisée par Monsieur Gaston n’étant pas complètement sèche, en extrayant la feuille, il la colle à l’enveloppe et il peine à la déployer à plat pour bien la lire.

Pour voir si Monsieur Gaston l’avait correctement rédigé, le maire lit d’abord rapidement en silence l’intégralité du testament. Les quatre enfants ne quittent pas des yeux le visage du maire et les mimiques de surprise qu’il exprime parfois les inquiètent plus qu’elles ne les rassurent. Ayant jugé la rédaction convenable, il recommence la lecture, mais cette fois, lentement et à intelligible voix (pour abréger, les paragraphes relatifs à l’état civil règlementaire sont sautés pour ne laisser apparaître que ceux détaillant l’héritage) :

- Le maire – Parfait, tout cela me parait correct, vous êtes prêts, écoutez bien, je commence la lecture !

« Je lègue à mes quatre enfants le seul bien dont je suis encore propriétaire, c’est-à-dire mon troupeau de chevaux et je le partage de la manière suivante :

→ j’en lègue une moitié à ma fille Marie. Je la récompense plus que les autres car elle n’a pas ménagé ses efforts pour m’aider tous les jours à m’occuper des chevaux. Sans elle, je n’aurais pas pu en conserver quelques un. De plus elle possède une petite cour devant sa maison où les chevaux pourront brouter.

→ j’en lègue un quart à mon fils Jean. Il est venu moins souvent mais il a fait ce qu’il a pu pour m’aider étant donné qu’il habite plus loin. Compte tenu qu’il n’a pas de cour dans sa maison et que son travail à la compagnie de chemin de fer l’amène à rencontrer tous les propriétaires de ranch dont la propriété sera traversée par les rails, je suis sûr qu’il en trouvera un ayant la place pour accepter quelques chevaux de plus.

→ j’en lègue un huitième à chacun de mes fils Paul et Henri… »

Henri se lève subitement et coupe la parole au maire. Monsieur le Maire est un peu surpris de cette attitude mais il s’y attendait un peu et pense qu’il va entendre une réflexion du genre « Je ne suis pas d’accord, il aurait dû partager l’héritage en 4 parts égales, pourquoi Paul et moi sommes désavantagés, nous ne sommes pas de mauvais fils pour mériter cela, et bla bla bla, et bla bla bla ». En fait il se trompe complètement :

- Henri – Monsieur le Maire pardonnez-moi de vous interrompre ainsi mais, en ce qui me concerne, les chevaux ne m’intéressent pas, donc, je refuse ma part d’héritage. Cela en fera plus pour ma sœur et mes deux frères. Maintenant je vous quitte immédiatement car j’ai juste le temps d’attraper la diligence du soir pour retourner à Arles et y prendre le train qui me permettra d’être de retour à Paris demain matin et ainsi reprendre le travail important que j’ai quitté hier précipitamment. Au revoir Monsieur le Maire. Mes chers frères et sœur, j’espère qu’on pourra se revoir bientôt en de meilleures circonstances.

- Le maire – C’est vrai, vous avez le droit de refuser l’héritage. Au revoir Henri et bon retour.

Les trois enfants restants et le maire se regardent à la fois surpris mais finalement satisfaits. On pouvait penser que la lecture du testament allait continuer. Cette impression a été de courte durée. A son tour Paul se lève brusquement l’air particulièrement inquiet :

- Paul – Attendez, il y a quelque chose qui me surprend. Vous avez bien dit que l’héritage n’est constitué que du troupeau de chevaux. Pourquoi le ranch et de l’argent ne sont pas mentionnés dans le testament ? J’aurais bien besoin d’argent pour faire réparer mon four à pain et ainsi m’éviter de faire cuire à grand frais le pain dans une autre boulangerie.

- Le maire – Paul, vous m’avez coupé la parole au moment où j’allais lire la suite qui répond justement à votre remarque. Donc je poursuis la lecture :

« Je précise que, comme je n’arrivais plus à m’occuper du ranch tout seul, en particulier à cause de mes absences répétées pour aller rendre visite à votre Maman à l’hôpital d’Arles et à cause du fait que je n’arrivais plus à remuer les grosses bottes de foin, j’ai été obligé d’embaucher du personnel que j’ai dû payer très cher pour qu’il fasse du bon travail. Très vite je n’ai plus eu assez d’argent pour faire face à ces dépenses et j’ai été obligé de vendre le ranch. Par chance, Monsieur le Maire, que je remercie infiniment, a trouvé un acheteur qui accepte de me louer mon propre ranch plutôt que de me mettre à la porte. J’ai pu ainsi continuer à m’occuper de mes chevaux et à proposer les ballades. Mais le loyer étant cher, petit à petit l’argent de la vente du ranch a fini par être épuisé… »

Jean se disant que, lui aussi, devait mettre sa touche personnelle dans cette discussion, se permet d’interpeller le maire :

- Jean – Monsieur le Maire, pour moi qui suis technicien, je comprends un peu, mais, en pensant à tous ceux qui ne sont pas forts en calcul, pourquoi Papa n’a pas écrit simplement combien de chevaux chacun de nous recevrait en héritage plutôt que d’utiliser ces mots barbares de « moitié », « quart » et, surtout, « huitième » ?

- Le maire – Décidément vous êtes bien tous impatients ; attendez la suite, votre père a encore écrit un paragraphe pour vous expliquer ses choix ; je le lis :

« Je précise aussi que, comme je ne sais pas exactement combien j’aurais de chevaux le jour où mon testament sera lu, j’emploie des termes de fraction (ou de division) qui seront valables quel que soit le nombre de chevaux. En effet, le nombre de mes chevaux peut toujours évoluer en plus ou en moins si, par exemple, une jument accouche ou si je suis obligé de vendre un cheval pour payer le loyer. Cette précision marque la fin de mon testament ».

Marie, qui jusqu’à présent, n’avait pas encore pris la parole, fait une annonce pertinente :

- Marie – Je pense que tout a été dit et que le moment est venu d’aller voir ces chevaux pour faire sur place la répartition entre nous trois. Monsieur le Maire amenez nous dans l’enclos de Papa afin que chacun puisse repartir avec sa part d’héritage.

- Le maire – Vous avez raison, Allons-y.

Le maire, Marie, Jean, et Paul sortent de la maison. Ils traversent la route puis la voie ferrée tout en s’excusant du dérangement auprès des ouvriers du chemin de fer qui finissent d’aménager le passage à niveau devant le porche de Monsieur Gaston. Ils rentrent dans la cour, contournent la maison et pénètrent dans l’enclos.

Dès que Marie est au milieu des chevaux, elle se rend compte que Galopin n’est plus là et qu’il va y avoir un gros problème. Elle réfléchit comment en parler à ses deux frères. Jean qui vient aussi de s’en apercevoir, ne lui laisse pas le temps de finir sa réflexion et ouvre le débat :

- Jean – Monsieur le Maire, je compte les chevaux, un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept ; je ne me trompe pas, voyez-vous bien comme moi qu’il y en a sept ?

- Le maire – Oui, Oui.

- Paul – Et alors, où y a-t-il un problème ?

- Jean – Je ne suis pas fort en calcul, mais je sais bien que sept ne peut pas être divisé en moitié, en quart ou en huitième avec un résultat en nombre entier.

- Le maire – Hélas, je crois que Jean à raison car la moitié de sept c’est trois et demi (3,5), le quart de sept c’est un et trois quart (1,75) et le huitième c’est moins de un (0,875).

- Paul – Oh là là ! je ne rêve pas, cela signifie que moi qui n’ai droit qu’à un huitième, je n’aurais même pas un cheval en entier…

- Jean – Calmons-nous, la solution est simple. Il suffit que nous nous mettions d’accord pour répartir les chevaux d’une autre façon, de telle sorte que chacun de nous ait un nombre de chevaux entiers. Qu’en pensez-vous Monsieur le Maire ?

- Le maire – J’en pense que vis-à-vis de la loi nous n’avons pas le droit de modifier le texte écrit par votre père. Je suis maire et, compte tenu de la rigueur qui doit être la mienne, pour ne pas être puni par un tribunal, je suis obligé de respecter le testament. Il faut donc trouver une autre solution qui respecte bien les termes « moitié », « quart » et « huitième ».

- Paul – Alors je ne vois plus qu’une seule solution. Je m‘explique : Par exemple, je considère la part de Marie ; elle a droit à la moitié de sept (3,5). Donc, elle prend 3 chevaux et on amène un autre cheval chez le boucher en lui demandant de le découper en plusieurs morceaux et de donner à Marie la moitié de la viande. Les morceaux qui restent…

Marie est horrifié et n’en croit pas ses oreilles. D’un coup, très en colère, elle se dresse face à Paul :

- Marie – Paul, tu t’entends parler ! Es-tu devenu fou ? Si papa savait ça il t’aurait déshérité. Ses chevaux, c’était toute sa vie. Jamais il n’aurait accepté qu’on leur fasse du mal.

- Jean – Je vous en prie, tous les deux, calmez-vous, et arrêtez de vous chamailler ! Bien sûr on ne va pas envoyer un cheval chez le boucher.

- Paul – C’est désolant. Il n’y a donc pas de solution pour respecter le testament de Papa à moins d’être magicien. Qu’en pensez-vous Monsieur le Maire ?

- Le maire – Eh bien je ne suis pas magicien, mais j’ai une idée.

- Marie – Ah ! Nous vous écoutons avec attention.

- Le maire – Il m’est déjà arrivé d’être confronté à des affaires apparemment sans solution et j’avais fait appel au juge de paix et il avait toujours trouvé une solution satisfaisante.

- Jean – Et comment on le fait intervenir ce juge de paix.

- Le maire – Il n’y en a pas aux Saintes Maries-de-la-Mer, mais il y en a un à Arles. Je vais retourner chez moi pour lui télégraphier, en espérant qu’il pourra venir tout de suite.

Cinq minutes après, le maire revient à l’enclos et il annonce :

- Le maire – Le juge va venir mais son cheval est malade et il est obligé de venir avec un vieux cheval qu’on lui a prêté et qui n’avance pas vite. Il va certainement mettre plus d’une heure pour arriver. Je lui ai expliqué comment venir directement ici. Je vous préviens, bien qu’il traite les affaires très sérieusement, il a l’habite de les présenter sur le ton de la plaisanterie.

- Marie – Nous l’attendons de pied ferme.

chapitre 3 – le juge de paix

Après deux heures d’attente, le juge arrive enfin et pénètre dans l’enclos. Le maire fait les présentations.

- Le juge – Alors, messieurs-dames, expliquez-moi le problème.

Le maire explique toute l’histoire avec tous les détails et, en particulier, l’impossibilité de pouvoir partager les chevaux de l’héritage qui provoque de l’inquiétude et la mauvaise humeur des héritiers. Le juge regarde les chevaux qui sont autours de lui et éclate de rire.

- Le juge – Ah! Ah! Ah! Si toutes les affaires que j’ai à traiter étaient aussi simples que celle-là ! Mais rassurez-vous, il y a une solution et je vous garantis que vous allez être tous contents et repartir avec la juste part de votre héritage et, bien sûr, avec des chevaux en bonne santé et, je vous le promets, en un seul morceau !

- Marie – Par quel tour de passe-passe allez-vous vous y prendre ?

- Le juge – Etes-vous bien d’accord sur le fait que, s’il y avait huit chevaux devant vous, il n’y aurait pas de problème pour faire le partage comme votre père l’a voulu ?

- Jean – Mais oui, enfin, mais nous voyons bien qu’il n’y en a que sept.

- Le juge – Ah non monsieur ! Je pense que vous n’y voyez pas bien ; il vous faudrait des lunettes.

- Paul – Pardonnez-moi Monsieur le juge, mais vous jouez avec nos nerfs, il faut arrêter de rigoler, on n’est pas venu ici pour jouer aux devinettes, alors dites-nous la solution.

Devinette : Quelle solution va proposer le juge ? La solution est ci-dessous :

Le juge pense qu’il faut arrêter la plaisanterie et, avant de commencer son explication, il fait un geste en montrant du doigt son cheval qu’il avait attaché au portail de l’enclos quand il est arrivé.

- Jean – Monsieur le Juge, je vois bien que vous avez-là un cheval en bien piteux état et j’espère qu’il arrivera à vous ramener à Arles. Bon, revenons à notre affaire et à nos chevaux. Alors quel est la solution ?

En joignant le geste à sa parole, le juge ramène son cheval marron à côté des sept chevaux blancs.

- Le juge – Bon, maintenant qu’il y en a huit, on peut commencer le partage. Donc, une moitié pour…

- Paul – Oh là ! Oh là ! Attendez ! Je vous vois venir avec cette entourloupe et je peux vous dire qu’il est hors de question que je me retrouve avec votre mauvais cheval dans ma part d’héritage. De plus, il n’est même pas de race Camargue. Et puis, Monsieur le Juge, si on fait cela, vous n’aurez plus de cheval pour retourner à Arles et que direz-vous à celui qui vous l’a prêté ?

- Le juge – Je vous remercie de vous inquiéter pour moi, mais d’abord je ne vous ai jamais dit que je vous donnais mon cheval, et, je vous rassure, je ne rentrerais pas à pied à Arles.

- Jean – Allez-vous enfin nous expliquez ?

- Le juge – Bien sûr, mais, maintenant, vous ne me coupez plus la parole, sommes-nous d’accord ?

- Marie – C’est promis, Monsieur le Juge on ne vous interrompt plus.

- Le juge – Bon, je reprends, où en étais-je ? Ah oui ! Donc, une moitié pour vous Marie, prenez donc vos quatre chevaux Camargue ; maintenant il reste quatre chevaux, c’est-à-dire trois chevaux Camargue et le mien ; ensuite, un quart pour vous Jean, prenez vos deux chevaux Camargue ; maintenant il ne reste plus que deux chevaux, un Camargue et le mien ; et pour finir, un huitième pour vous Paul, prenez votre cheval Camargue ; et voilà, c’est fini.

Un long silence se passe. Marie, Jean et Paul restent debout, chacun à côté du groupe de chevaux qui représente sa part d’héritage. Ils se regardent les uns les autres, ne sachant que dire.

Marie a compris l’astuce et pense, à juste raison, qu’il ne faudrait pas que Galopin revienne maintenant car cela poserait un réel problème, sauf si Henri revenait sur sa décision de refuser sa part de l’héritage…

Paul, a bien le cheval Camargue auquel il avait droit et ne cherche pas à comprendre d’avantage.

Jean rompt le silence en premier :

- Jean – Et le cheval marron qui en hérite ?

- Le juge – Personne, je le reprends et je rentre à Arles avec, je vous avais bien dit que je ne rentrerais pas à pied. Au revoir messieurs-dames.

- Le maire – Je voudrais ajouter une dernière chose. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas repartir avec vos chevaux, le propriétaire du ranch a fait une proposition très intéressante. Comme il appréciait particulièrement la gentillesse et la passion des chevaux de Monsieur Gaston, et qu’il souhaite que ces lieux continuent à perpétuer la tradition des promenades à cheval, il vous propose d’abord, si cela vous arrange de laisser temporairement vos chevaux dans cet enclos et de s’en occuper jusqu’à ce que vous preniez une décision, mais, surtout, il m’a dit que si l’un de vous souhaite lui vendre un ou plusieurs chevaux, ou même, si l’un de vous veut reprendre le ranch pour lui louer ou lui racheter, il est prêt à en discuter. Etes-vous satisfaits ?

- Paul – Je suis bien content de la solution proposée par Monsieur le Juge.

- Jean – Moi aussi, je suis satisfait, et merci Monsieur le Maire.

- Marie – Évidemment, moi aussi et transmettez également nos remerciements au propriétaire pour sa proposition.

FIN

Haut de page

Retour menu historiette

Durant une vingtaine d’années, tous les 2 ou 3 ans, j’effectuais une sorte de pèlerinage personnel au village d’Entrevaux (Alpes de Haute Provence) (voir ci-dessous le lorry Entrevaux). Selon le point de départ et l’itinéraire emprunté, j’en profitais, autant que possible, quitte à faire un détour, pour visiter ou photographier certains endroits à caractère familial, touristique ou ferroviaire, emblématiques à mes yeux (voir ci-dessous les lorries Digne-les-bainsset lac d’Allosset voir aussi les wagonsla passion des trainsset Serre-Ponçon).

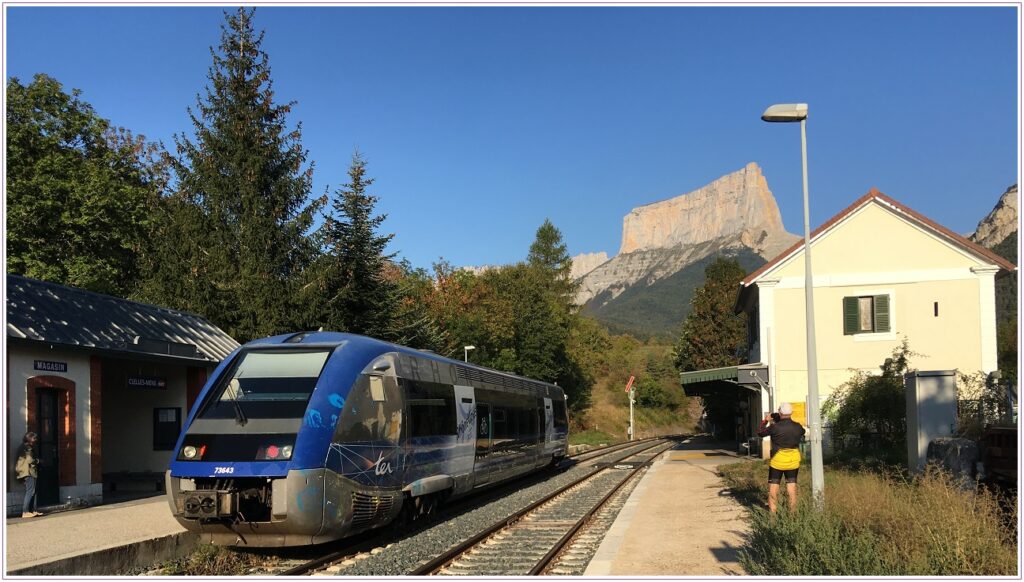

J’avais toujours fait ces voyages en voiture, mais en venant du Nord (et dans une autre vie…) j’aurais pu le faire intégralement en train. Par exemple, en arrivant de Lyon, j’aurais changé en gare de Grenoble pour prendre l’autorail panoramique « ALPAZUR » direct jusqu’à Digne où j’aurais eu la correspondance pour Entrevaux par l’autorail, de même appellation, des Chemins de fer de Provence. Une autre possibilité aurait pu être le train direct temporaire Lyon / Marseille que j’aurais laissé à Saint-Auban pour prendre une navette Saint-Auban / Digne. D’une manière ou d’une autre, j’aurais pu être non pas sur le quai, mais dans le train traversant la gare de Clelles-Mens (voir ci-dessous).

Au cours d’un de ces « pèlerinage », en juin 2022, ayant observé plusieurs trains de chantier sur la ligne, il m’avait semblé que cette ligne, dont la fermeture définitive avait été envisagée, ne l’ait été que temporairement pour cause de travaux de remise en état. J’espère qu’un jour un « nouvel ALPAZUR » pourra repasser par là, mais je crains qu’à la faveur de cette modernisation, le sémaphore mécanique disparaisse, comme celui de Rognac (à vérifier lors d’un éventuel futur « pèlerinage »)…

Haut de page

Retour menu escapades à Entrevaux

Pour me rendre à Entrevaux, il y avait bien longtemps que je ne traversait plus la ville de Digne-les-bains (préfecture des Alpes de Hautes Provence), ni ne passait devant l’entrée de son hôpital (voir ci-dessous) ; peu après Mallemoisson, je bifurquait à droite et empruntait un raccourcis me faisant retrouver la route nationale à Chateauredon. Cet itinéraire avait aussi l’avantage de me permettre de côtoyer la ligne des Chemins de fer de Provence (CP) jusqu’à la gare de Mézel. Mais, ces dernières années, le traffic était interrompu dans cette zone depuis le grave effondrement du tunnel de Moriez survenu en 2019 (à priori remise en service prévue en 2026).

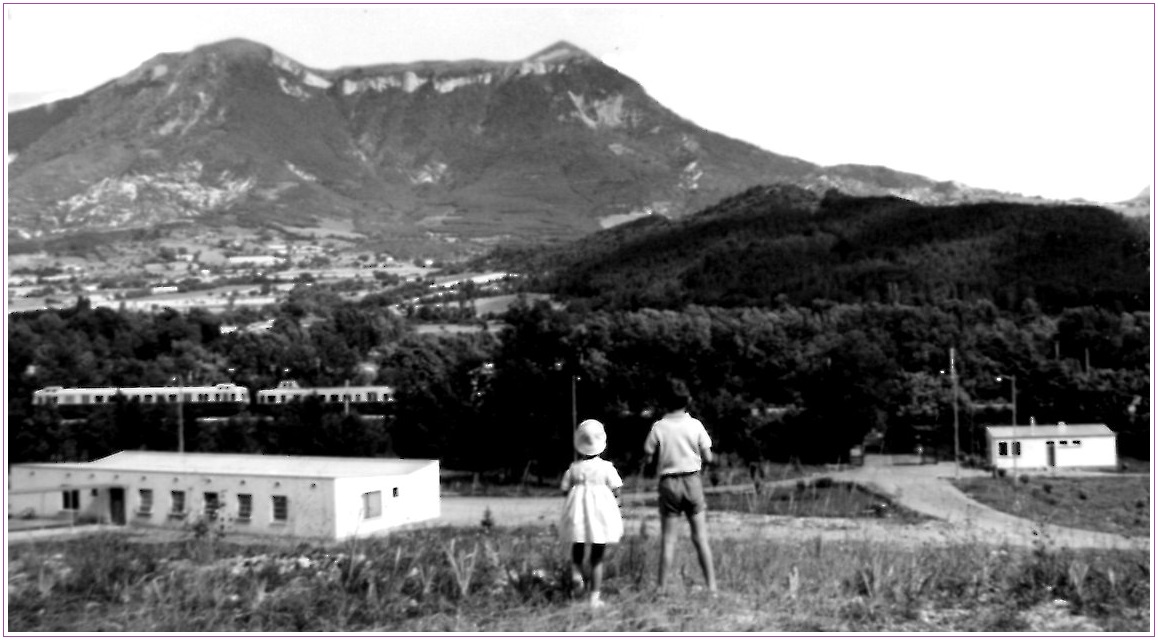

Sur cette photo, outre ma sœur et moi-même, on y voit un couplage d’autorails formé d’un X2400 (celui de gauche, en livrée d’origine à toit crème) et d’un X3800 (dit Picasso, avec son kiosque de pilotage décentré). Concernant le X2400, il s’agit probablement d’un train périodique d’été provenant de Marseille, Grenoble ou Genève (qui, à cette époque, ne s’appelait pas encore ALPAZUR, mais qui aurait pu être assuré en X4200 Panoramique). Quant au X3800 cela peut-être soit une navette Saint-Auban / Digne (en correspondance avec la ligne Marseille / Veynes), soit la marche directe Avignon / Digne, via Cavaillon et Pertuis, raccordé, selon le cas précédent, en gare de Pertuis ou de Saint-Auban. Je crois me rappeler que ce train ralentissait, peut-être pour desservir la halte de Champtercier située non loin de là. Je n’ai jamais fait de recherches poussées pour clarifier toutes ces suppositions…

Le contexte de cette photo m’incite à faire le rapprochement avec les photos pages 52 et 53 du livre SUR LES VOIE DE L’ALPAZUR (J. Banaudo / Les Editions du Cabri / 2012) : 2 enfants regardant passer un train qui, pour celle de la page 52, montre le Panoramique à destination de Digne (*)…

La ligne Saint-Auban / Digne est désaffectée depuis 1989, mais les rails sont toujours là, envahis par l’herbe. Avec un peu d’optimisme, on pourrait espérer qu’un jour les autorités compétentes en la matière arrivent à remettre en place cette liaison ferroviaire (*), d’une manière ou d’une autre :

- l’une voudrait que la ligne des CP Nice / Digne (Chemins de Fer de Provence) soit prolongée de Digne à Saint-Auban ; pour cela il faudrait que les 22km de la voie actuelle soient convertis à l’écartement métrique pour permettre aux autorails des CP venant de Nice de retrouver la correspondance directe avec le grand réseau (comme au temps de l’ALPAZUR) sans que la SNCF soit obligée de remettre en place des circulations Saint-Auban / Digne

- une autre consisterait à remettre en état la ligne pour revenir à la situation 1989 avec la possibilité d’établir, au-delà des simples navettes Digne / Saint Auban, des liaisons vers Sisteron, Grenoble ou vers Manosque, Marseille, Avignon-TGV

- un mixage des 2 solutions ci-dessus avec une voie à 3 files de rail…

- une, toute récente, proposerait d’utiliser la plateforme pour y faire circuler des navettes électriques (voir le site internet de la FNAUT https://www.fnaut-paca.org/Digne-StAuban.html).

En plus des problèmes posés par les anciens passages à niveau, l’urbanisation plus intense ou l’expansionnisme des emprises routières, un frein majeur à la réouverture de la ligne semble être la présence des industries chimiques de Saint-Auban (Arkema / Kem One) situées à proximité immédiate de la voie ferrée. A cause de l’évolution des normes de sécurité, ce qui était possible à une époque (circulation de trains de voyageurs à proximité d’installation traitant des produits dangereux) semble devenir problématique à remettre en service aujourd’hui. L’avenir nous dira si un jour, avec ou sans détournement de la ligne, on pourra revoir en gare de Saint-Auban ou de Digne, quai à quai, les matériels modernes SNCF (X73500, AGC X76500, voire Régiolis bimode) et CP (AMP 800), comme à la belle époque de la correspondance entre l’X4200 Panoramiques SNCF et l’ABH Renault des CP.

Haut de page

Retour menu escapades à Entrevaux

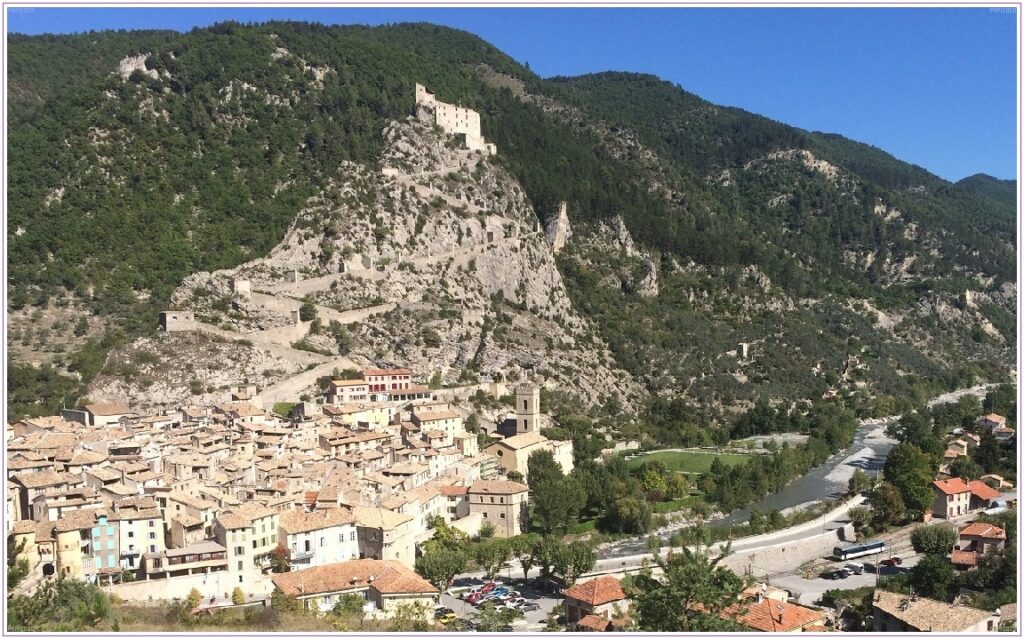

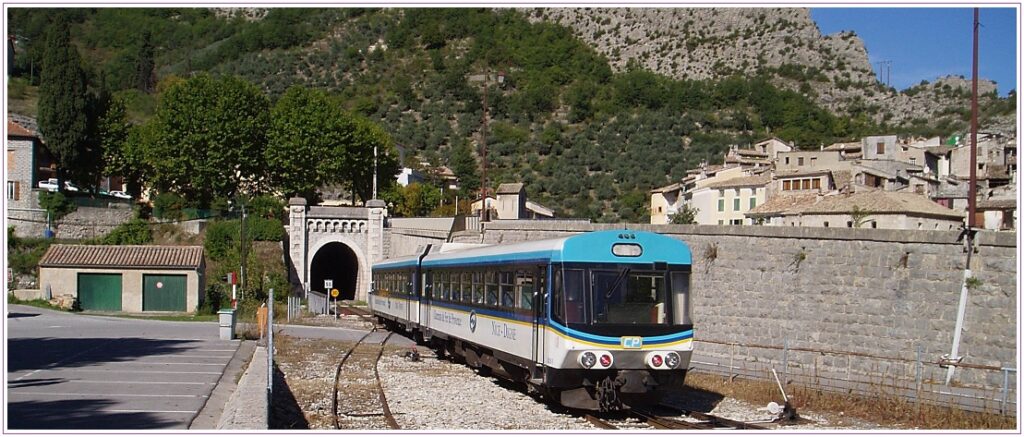

Ce lorry est entièrement dédié au village d’Entrevaux, à mi-chemin entre Nice et Digne (*). Tous ses aspects me tenant à cœur y sont abordés.

Au delà du simple aspect touristique et historique (village médiéval, citadelle et son panorama, fortifications de Vauban datant du XVIIème siècle, musées, artisanat et produits locaux, desserte par les CP et le « Trains des Pignes » à vapeur, etc.), ces lieux possèdent bien évidemment un fort potentiel de souvenirs d’enfance. Sans vouloir faire concurrence aux splendides récits de Marcel Pagnol, je ne peux résister au plaisir de faire les miens.

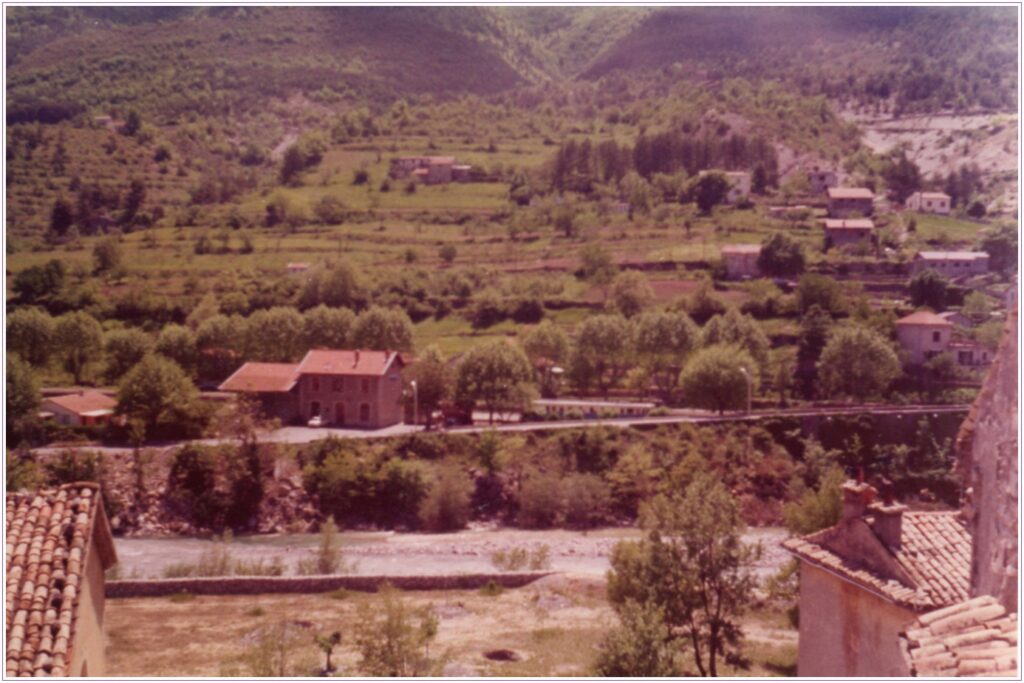

Sur la photo ci-dessus, un observateur familial averti aura repéré, sous tous ces toits de tuiles provençales, les fenêtres de l’appartement (occupé jadis par notre arrière-grand-mère), où nous venions en villégiature pendant les vacances pour retrouver les personnalités pittoresques (†) de tante Virginie ou oncle Julien. Je citerai deux souvenirs forts, remontant à la même époque que la photo de Digne du précédent lorry (fin des années 50, début des années 60) :

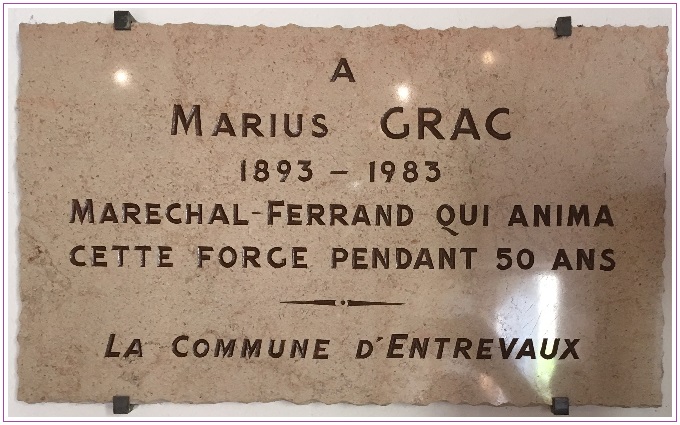

- dans la tour à gauche du pont levis (sur la photo, visible en bas à gauche), à l’emplacement actuel de l’office du tourisme, j’ai connu ce lieu à l’époque où œuvrait le maréchal-ferrant Marius Grac (†), et l’odeur caractéristique, qui se dégageait de cet antre sombre, hante encore mes narines

- de nombreux commerces existaient dans le village intra-muros : boulangeries Rizzo (avec ici l’odeur du fournil) et Fournier, épicerie Pascaline Blachas, boucherie Lovéra (père & fils) (pour ne citer que ceux dont j’ai le souvenir) ; aujourd’hui quasiment tous remplacés par des marchands de produits locaux et régionaux (mes préférés étant le miel de lavande, la tourte à la blette et l’huile d’olive). Sur la place Moreau, le long de la route, je me souviens très bien que, les après-midis d’été, monsieur Lovéra en personne, délaissant temporairement sa boucherie, venait proposer ses glaces « maison » dans un kiosque mobile, positionné à côté d’un magasin de souvenirs en forme de château fort miniature (aujourd’hui disparu).

- L’excursion classique avec mes parents (en « 4CV » puis en « Dauphine ») était le circuit Entrevaux / gorges de Daluis / Valberg / gorges du Cians / Entrevaux. La partie qui retenait le plus mon attention était la traversée des gorges de Daluis, d’abord à cause du spectaculaire schiste rouge dans lequel elles sont taillées (comme celles du Cians), mais aussi à cause des nombreux tunnels avec la particularité, qu’en plusieurs endroits, la route se dédoublait et, dans le sens descendant il y avait encore plus de tunnels que dans le sens montant (rive droite du Var). J’étais frustré car nous faisions toujours ce circuit dans « le mauvais sens » en passant par la voie montante, au plus près des gorges mais en ne profitant pas des raccourcis en tunnel réservés à la voie descendante. Heureusement, parfois, nous faisions une excursion vers le Col de la Cayolle (aller et retour par les gorges de Daluis) avec, au retour, la joie de passer dans tous les tunnels… Dans ma tête d’enfant, je me suis demandé longtemps pourquoi ces tunnels avaient un gabarit plus étroit et plus haut que les autres. Plus tard j’ai su qu’il s’agissait des vestiges de la ligne de tramway électrique éphémère (1923 – 1929) reliant Pont-de-Gueydan (correspondance avec les CP) à Guillaumes.

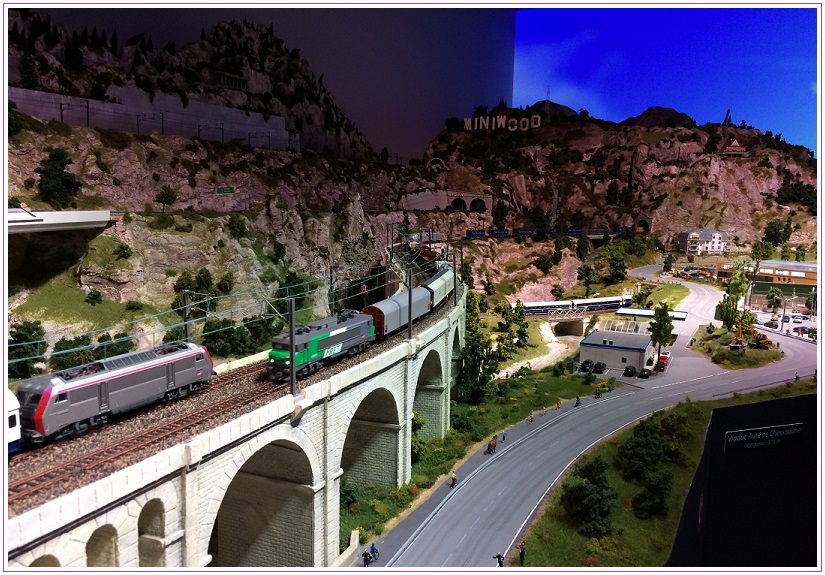

Pour revenir à notre siècle, sur la photo en tête du lorry, on peut voir un autorail SY CFD de 2ème génération (ayant perdu sa livrée d’origine type CC6500) assurant un Digne / Nice de milieu de journée et faisant son entrée en gare après avoir franchi le tunnel d’Entrevaux n°1 et le pont sur la Chalvagne. J’avais remarqué que le parking, visible de long de la voie (voir aussi photos ci-dessous) était accessible aux camping-cars (ce dit, au cas ou cela intéresserait Morten…).

Haut de page

Retour menu escapades à Entrevaux

La randonnée pédestre du tour du lac d’Allos (*) était, pour moi, un classique, indissociable de mon « pèlerinage » périodique à Entrevaux.

A 2228 m d’altitude, à l’Ouest du Parc National du Mercantour, ce site est merveilleux : beauté du paysage, eau pure, air pur, et, surtout, silence (troublé que par le sifflement des marmottes qui jouent à « cours après moi que je t’attrape », et les sonnailles des troupeaux de moutons). Pour savourer ce calme, mieux vaut éviter la période estivale.

→ A droite, après un parcours souterrain, les eaux du lac d’Allos réapparaissent à la résurgence du Chadoulin (21/09/18)

Haut de page

Retour menu escapades à Entrevaux

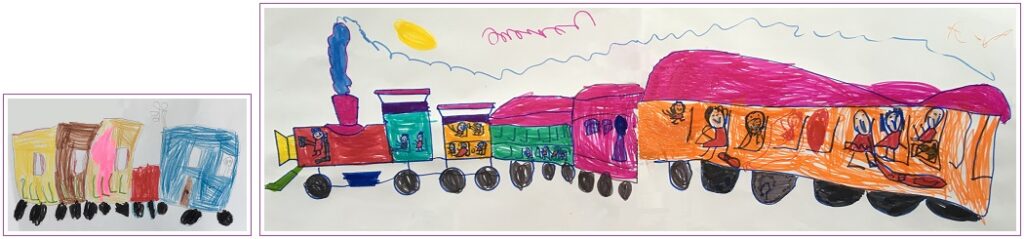

… selon Flavie… :

… et sa créativité très personnelle :

dessiné par Flavie

… et selon Théo :

Haut de page

Retour menu divers bonus

Tout cela est bien superflu depuis la disparition de tout trafic voyageur, alors qu’il ne subsiste plus que la desserte fret du centre logistique des Sources du Mont-Dore SMDA (situé entre La Bourboule et Le Mont-Dore). Je ne sais pas si ces signaux existent encore.

Aujourd’hui, il est toujours visible sur le « Rond-Point de la Gare » de Lattes, devant un coupon de rail rappelant le passé ferroviaire de la ville. Au présent, la ville est maintenant desservie par le tramway venant de Montpellier, mais il ne va pas jusqu’à Palavas-les-flots… On peut le voir, encore en service, par exemple, dans le film d’archives « Les derniers Tortillards » (Editions du Cabri) ou sur la vidéo YouTube « Le petit train de Palavas » (*).